Experimentelle Archäologie

Experimentelle Archäologie im Karolingischen Herrenhof Lauresham in der Weltkulturerbestadt Lorsch gemeinsam mit dem Deutschen Archäologischen Institut (DAI) und der Hochschule für Technik Berlin.

Die Intention des Deutschen Archäologischen Instituts war, den nachgebauten bronzezeitlichen Wagen auch einmal mit Zugrindern zu testen. In der Welterbestadt Lorsch fand vom 8. bis 10. März 2024 im dort entstandenen karolingischen Herrenhof Lauresham ein Weltkongresses mit Zugtieren statt. Das atz nutzte diese einmalige Gelegenheit, den nachgebauten Wagen zu testen. Nach der Anreise im Kleinbus des atz wurde der Wagen wieder zusammengebaut und eine 4 m lange Deichsel angelascht. Hierbei halfen die französischen Jochbaukollegen mit Rat und Tat. Am Tag der offenen Tür im Herrenhof Lauresham wurde am Sonntag, dem 10. März vor insgesamt 3.000 Besuchern der Wagen vorgestellt, zwei Rinder im Doppelnackenjoch angeschirrt und eine Runde durchs Dorf gedreht. Der Wagen rollte einwandfrei, aber die archäologisch nicht nachgewiesene und daher improvisierte Verbindung zwischen Wagen und Deichsel muss langfristig noch einmal durchdacht werden. Hier war der Schwachpunkt der Konstruktion. Die Kurvenlenkbarkeit war zwar gegeben, die Kräfte, die ruckartig auftraten, brachten die Verbindung aus Rohhaut aber zum Reißen.

So fuhren die Mitarbeiter des atz um eine Erfahrung reicher nach Hause. Der Wagen, 2700 vor Christus zu Grabe getragen, und 2022 wieder auferstanden, ist seither im atz zu besichtigen, beispielsweise auch am Tag der experimentellen Archäologie.

Dr. Hans Joachim Behnke

Der Nachbau eines bronzezeitlichen Wagens ist erfolgt

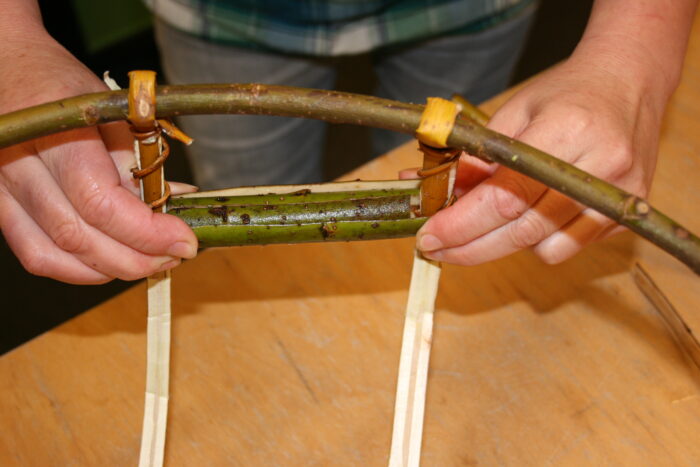

Das Jahr 2022 neigt sich dem Ende zu und Projekte werden fristgerecht fertig. Dies gilt insbesondere für den Nachbau des 3.000 Jahre alten bronzezeitlichen Wagens. Das Deutsche Archäologische Institutes hatte gemeinsam mit dem Archäotechnischen Zentrum in Welzow und der Beuth Hochschule für Technik Berlin dieses archäotechnisch interessante Vorhaben durchgeführt. Im Rahmen des Forschungsprojektes „Technische und soziale Innovationen im Kaukasus: zwischen Eurasischer Steppe und den frühesten Städten im 4. und 3. Jahrtausend. vor Christus“ wurde in Welzow einer der bekannten hölzernen vierrädrigen Wagen (Ipatovo, Grab 168, Russland) rekonstruiert und im Juni und Juli 2022 durch den Leiter des atz angefertigt. Am Dienstag, den 20. September wurde der Wagen im Archäotechnischen Zentrum zusammengesetzt und auf seine Funktion getestet. Zusammenbau und erste Rollversuche wurden komplett in Film und Foto dokumentiert. Verblüffend war die Feststellung, dass die „starren“ Achsen, wenn sie zentral mit Achsnagel fixiert, aber seitlich nur gebunden werden, relativ kleine Kurvenfahrten zulassen. Dies macht Hoffnung auf weitere neue Ergebnisse, wenn der Wagen im kommenden Jahr mit Ochsen oder Kühen geschirrt wird. Hierzu werden noch geeignete Projektpartner gesucht, die Rinder mit Gespannen führen, insbesondere mit den in der Bronzezeit in Russland nachgewiesenen Nackendoppeljochen. Es bleibt spannend.

Dr. Hans Joachim Behnke

Nachbau eines bronzezeitlichen Wagens

Im Jahr 2022 initiierte Dr. Kirsten Hellström als Mitarbeiterin des Deutschen Archäologischen Institutes den Nachbau eines 3.000 Jahre alten bronzezeitlichen Wagens. Der Ursprungsbefund stammt aus Ipatovo, Grab 168, Russland. Gemeinsam mit der Beuth Hochschule für Technik Berlin, Professor Dr.-Ingenieur Ralf Förster und dem Leiter des Archäotechnischen Zentrums Welzow, Dr. Hans Joachim Behnke, wurde im Forschungsprojekt technische und soziale Innovationen im Kaukasus: zwischen Eurasischer Steppe und den frühesten Städten im 4. und 3. Jahrtausend vor Christus ein hölzerner Wagen rekonstruiert und im Juni und Juli 2022 im Archäotechnischen Zentrum angefertigt. Im September 2022 wird der komplette Wagen zusammengesetzt und auf seine Funktion getestet. Bis dahin sind auch umfangreiche Tests der dreiteiligen Wagenräder erfolgt, so dass eine optimale Rekonstruktion der Wagenräder präsentiert werden kann.

Dr. Hans Joachim Behnke

Das atz bei „Ein Jahr auf dem Feld“

Das Archäotechnische Zentrum Welzow beteiligt sich im Jahr 2022 mit Experimenten zur Herstellung von Brot in der Vorgeschichte an dem internationalen Projekt A Year on the Field. Ausgangspunkt sind die archäobotanisch untersuchten, früheisenzeitlichen Brotfunde vom Gräberfeld Niederkaina bei Bautzen in Sachsen.

Parallel dazu ist im Epochengarten Lein angebaut worden. Diese Kultur wird im Jahr 2023 im Fokus dieses Projektes stehen.

Im Projekt-Blog ist gerade unser Beitrag zu den Speiseresten in Niederkaina, ein Dorf in Ostsachsen und seit 1994 ein Ortsteil von Bautzen, aktuell. Hier geht es zum Beitrag!

Nachhaltigkeit für Welzow

Mit den BürgerInnen der Stadt Welzow, Schulklassen aus der Region sowie allen Interessierten an traditionellem Handwerk und ökologischer Landwirtschaft möchten wir in der Innenstadt von Welzow nachhaltig aktiv werden. Wir laden ein, brach liegende Flächen für den Anbau alter, fast vergessener Kulturpflanzen urbar zu machen. Buchweizen, Johannisroggen, Pferdebohnen und Lein waren über Jahrhunderte typische Nahrungsmittelpflanzen in der Lausitz. Die Ernte werden wir gemeinsam einbringen und anschließend in Workshops und Bildungsprojekten verarbeiten. Dies eröffnet völlig neuartige Kultur- und Bildungsangebote mitten in der Stadt Welzow. Um die Flächen herum werden wir Streifen mit Wildblumen angelegen und Insektennisthilfen aufstellen, die der Attraktivität und dem Artenschutz dienen. Zudem werden wir Streuobstwiesen als Naschgärten anlegen. Als Objekt landwirtschaftlicher Nutzung wollen wir mit interessierten EinwohnerInnen eine Scheune in alter Handwerkstechnik bauen. Die Errichtung erfolgt nach den im Tagebau Welzow-Süd ausgegrabenen Befunden von Klein Görigk. Diese Scheune ist das einzige nachgewiesene Bauwerk seiner Art in der Niederlausitz, welches das handwerkliche Können und die nachhaltige Bauweise aus der Zeit um 1240 n. Chr. widerspiegelt. Das reetgedeckte Holzhaus wird gut sichtbar in der Stadt auf dem städtischen Gelände des atz und öffentlich zugänglich errichtet.

Mit der Projektidee haben das atz mit dem STARK-Projekt und die Stadt Welzow den Sonderpreis beim INNENSTADTWETTBEWERB Brandenburg 2021/2022 „ERLEBNISRAUM INNENSTADT – LEBENDIG, VIELFÄLTIG, ATTRAKTIV“ gewonnen.

Derzeit wird das Projekt geplant und vorbereitet. Die Umsetzung soll 2023 beginnen.

Das Herstellen von Zunder zum Feuer machen (Verkoken von Leinen)

Einer der Schwerpunkte des Archäotechnischen Zentrums in Welzow ist der Arbeitsbereich experimentelle Archäologie. Zum einem steht seit dem Jahr 2011 das Thema Einbaumbau in der Vorgeschichte im Mittelpunkt des Interesses. Resultierend aus Einbaumfunden, nicht nur aus dem Land Brandenburg, werden Fragestellungen zur Technik des Einbaumbaus von der Herstellung eines steinzeitlichen Einbaums bis hin zum spätslawischen Boot im Experiment geklärt. Die gewonnenen Erfahrungen aus diesem wissenschaftlichen Projekt des Nachbaus werden aufgezeichnet und dokumentiert und im Nachgang im Archäotechnischen Zentrum für das Publikum allgemein verständlich vermittelt.

Mittlerweile sind im ATZ und auswärts insgesamt sechs Einbäume entstanden. Zwei davon befinden sich noch im ATZ, einer liegt in Schlepzig im Spreewald, einer im Museum in Görlitz und ein steinzeitlicher Einbaum im Museum am Dümmer See in Niedersachsen. Das größte Einbaumprojekt fand im Jahr 2016 statt, als mit einer Studentengruppe gemeinsam der fast 9 m lange Einbaum von Ziesar nachgebaut wurde. Hierzu ist eine Publikation im Brandenburger Landesamt für Denkmalpflege und archäologischem Landesmuseum entstanden. Mehrere Kurzfilme zum Projekt „Schwimmendes Holz“ findet man auf der Internetseite www.youtube.de. Projektbezogen wurden zahlreiche Vorträge zum Ausbrennen von Einbäumen gehalten.

Im Jahr 2018 soll zum 50jährigen Bestehen des Museums in Lembruch, Dümmer See, Niedersachsen, ein 8 Meter langer Einbaum entsprechend dem Fund am Dümmer See aus der Jungsteinzeit nachgebaut werden. Zum 20. Juli 2018 wird dieser Einbaum auf dem Dümmer See getestet werden.

Hierzu wurden extra verschiedene Beile und Dechsel aus Feuerstein und Diabas hergestellt und geschäftet. Fotos: Lausitzbilder Andreas Frank

Als zweiter Schwerpunkt hat das ATZ in den vergangenen Jahren sowohl eine breite Palette von jungsteinzeitlicher Keramik, als auch germanische Keramik hergestellt. Zwischenzeitlich wurde jungsteinzeitliche Keramik des Dümmer Sees getöpfert. Als Arbeitsschwerpunkt ab 2018 wird eisenzeitliche Hallstattkeramik angefertigt, nachdem auf dem Gelände des Archäotechnischen Zentrums sowohl reduzierende als auch oxidierende Brennversuche erfolgreich durchgeführt worden sind. Der Arbeitskreis Keramik trifft sich regelmäßig einmal im Monat zum freien Töpfern. Hier werden gerne auch archäologische Formen nach Vorlagen hergestellt. Alle Termine entnehmen Sie bitte dem Programm!

Als dritter Schwerpunkt finden seit 2015 Versuche zum Anbau, Ernte und Dreschen von alten Roggensorten statt, um mit Weidenbindung Roggenstrohdächer zu decken und zu schauen, wie lange solch ein Dach hält.

Seit etwa vier Jahren ist auch das Korbflechten mit Weide ein Arbeitsschwerpunkt des Leitenden Archäologen im Archäotechnischen Zentrum. Die typischen Körbe der Lausitz, die Schwinge und der Kartoffelkorb, werden unter Nutzung vorhandener Kopfweiden in der Region geflochten, das alte Handwerkswissen vermittelt und ganz nebenbei die Kopfweiden einer Gemeinde gepflegt.

Grundsätzlich ist die experimentelle Archäologie Bestandteil der wissenschaftlichen Forschung und Lehre in der Bundesrepublik. Lange Tradition hat die experimentelle Archäologie an den Universitäten Hamburg und Köln und Kontakte des Archäotechnischen Zentrums zur Freien Universität in Berlin brachten schon erste Ergebnisse im jungsteinzeitlichen Hausbau.

Literatur:

Hans Joachim Behnke, Elke Kaiser, Christof Krauskopf, Franz Schopper (Hrsg): Schwimmendes Holz. Der Nachbau des slawischen Einbaums aus Ziesar – Zossen, 2017